Sono arrivato a Tabriz nel tardo pomeriggio. Vicino alla Moschea Blu ho incontrato la ragazza che doveva essere mio ospite per la settimana. Avvolta nel suo abito nero islamico, era francofona, vivace, desiderosa di discussione e di conoscenza. Insieme a lei e con suo amico, un adolescente capriccioso, abbiamo percorso Tabriz nel tramonto. Non so già come si è venuti a parlare degli armeni di Tabriz: sono cristiani, sicuramente mi interessano. Sì, sono molti, no, lei non li conosce, sì, hanno scuole e luoghi di comunità, e persino chiese. Chissà, forse si dovrebbe imparare armeno a Tabriz.

Le chiese.

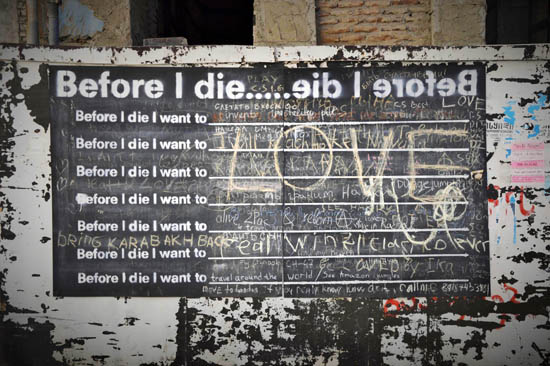

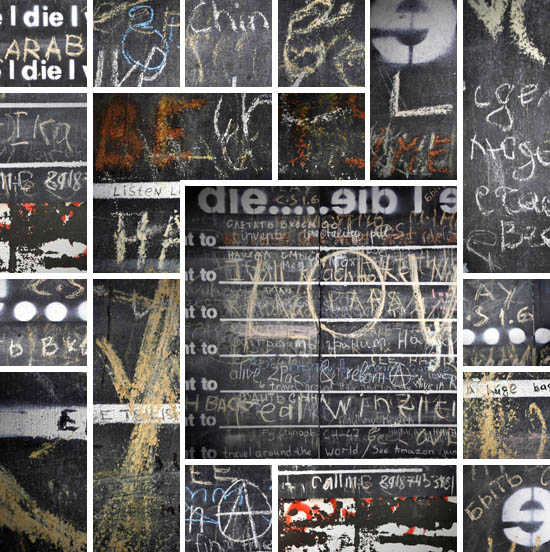

È divenuta entusiasta. Sì, ci sono chiese, ma lei non sa esattamente, dove. No, non è mai stata lì, non sa neanche com’è una chiesa, e pensava che come musulmana era anche proibita di entrare una chiesa. Tuttavia, dice suo amico, tale divieto non si applica a me… ma a quel punto era già buio. Hanno interrogato i commercianti della zona. Sì, la chiesa deve essere nascosta lì, in quel blocco di case. Abbiamo dovuto percorrere molti vicoli, poi un vicolo cieco, e ci eravamo. Un cancello, un citofono, una lunga discussione. Il custode che ci apre il cancello dà un’occhiata alla ragazza avvolta nel suo chador, e la lascia dentro prima: «chi ti potrebbe vedere»?

Edifici nel cortile, con le finestre chiuse, lui deve prendere la catena giù dalla porta – la chiesa è aperta ai fedeli solo a Natale e Pasqua. È una chiesa nuova, vuota e brutta, dove nulla ricorda la memoria della visita di Marco Polo nel 13° secolo, ma c’è il custode che ci racconta, l’eccitazione che monta, le domande, le mani che raggiungono fuori e si scuotono, i ringraziamenti. E subito capisco che il giovane poliglotta con noi, che in precedenza faceva finta di essere un turista parlando italiano a me, ha appena chiesto in farsi, se potesse essere consentito di imparare armeno. «Sì», risponde il custode, e poi esita, perché, dice, i corsi sono anche lezioni di religione. Tuttavia, dà un numero di telefono e nomi.

Due o tre giorni dopo, sedendomi su una pila di tappeti nel bazar, appare il ragazzo, e mi sussurra, che ha chiamato, ha incontrato qualcuno, può seguire il corso, tutto solo, in segreto e senza costrizioni.

E che quella mattina aveva già la sua prima lezione in armeno. L’alfabeto.

Quando la ragazza racconta a sua madre, com’è andata con me di notte per visitare la chiesa armena nascosta in profondità nel labirinto di strade, in un cortile privato dietro alte mura cieche, e come il custode ci spiegò gli affreschi, i quattro evangelisti, Cristo sulla croce nel coro, le lapidi con i loro lunghi epitaffi sulle pareti laterali, e come noi tre parlavamo con il vecchio custode nella penombra della chiesa, sua madre le ha calorosamente congratulato.

Poi siamo andati anche con suo padre a visitare altre chiese armene, perse tra le montagne, lontano dagli occhi dei passanti. Anche lui voleva vedere una chiesa.

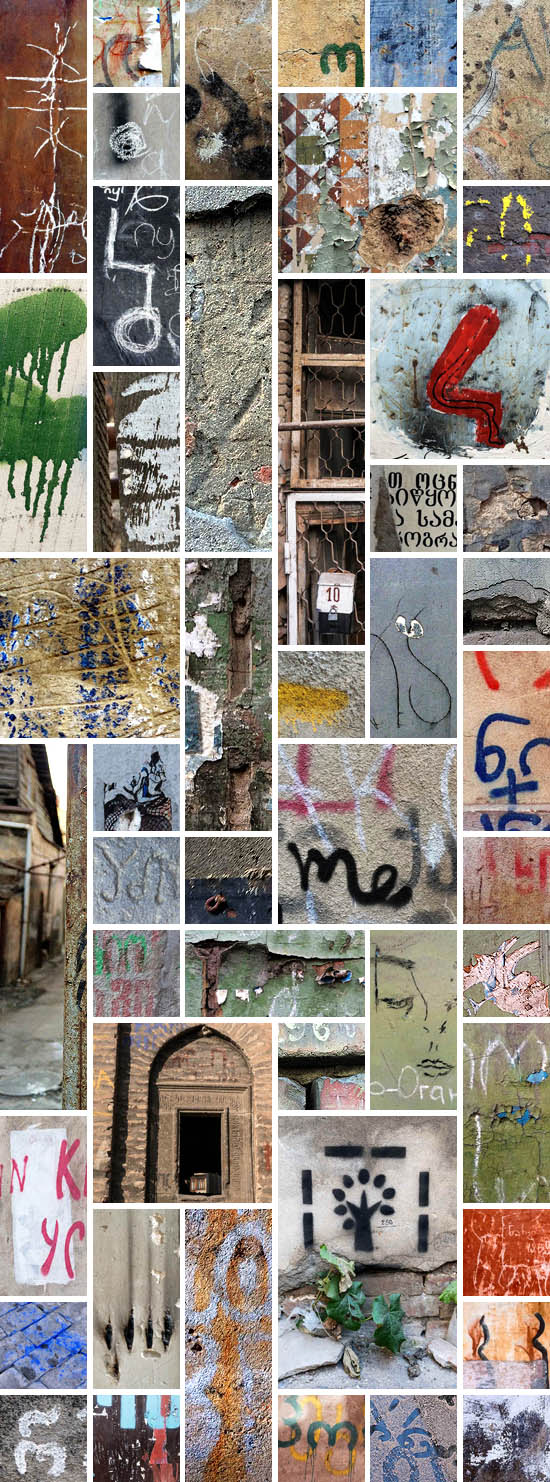

Da Tabriz abbiamo viaggiato fino a Jolfa, al confine con Nakhichevan, l’enclave dell’Azerbaigian tra l’Armenia e l’Iran. Dall’altra parte del fiume Araz – l’antico Araxes –, un paesaggio nudo, terra rossa, e al centro, una montagna azzurra, come un cono. Questo è Ilandag, il Monte Serpente, un’enorme zanna blu che domina il paesaggio di Nakhichevan. Probabilmente un vulcano, di cui si dice che fu colpito dall’Arca di Noè, mentre essa nuotava nelle acque alluvionali. Si vede da lontano. Non siamo entrati in Nakhichevan, l’abbiamo ammirato dalla banca iraniana dell’Araz, il fiume di confine. Dall’altro lato, ai piedi delle scogliere rosse, caserme e torri di guardia.

E altre torri di guardia lungo tutto il confine, e cannoni antiaerei, e soldati polverosi e non rasati, annoiati nelle loro fortezze, dimenticati in questo e quel lato dell’Araz. Ad un certo punto siamo fermati a fotografare il paesaggio al di là del fiume, le montagne rosse e marrone e rosa e bianco lacere, e nella lontananza l’Ilandag. Una voce ci ha chiamato da un bastione piccolo, quasi direttamente dalla riva dell’Araz, «vietato», disse la voce. No foto allora, così siamo seduti nella macchina di nuovo, avanzato un centinaio di metri, e dopo la curva fermati di nuovo. L’angolo era meno buono, ma nessun soldato in vista. Più avanti, ci hanno fermato. I due soldati erano giovani e divertenti. Non si può andare avanti, dicono, c’è un’inquinamento chimico. Impossibile, veramente pericoloso. Sepideh e suo padre cercavano di convincerli: siamo arrivati fino a qui da tanto lontano (soprattutto me), tutto per niente, sarebbe una vergogna. I soldati si piegano per vedermi, e suggeriscono che andiamo a vedere il loro superiore. Partiamo. Una strada sterrata, un cubo di cemento circondato da un filo spinato sotto un sole cocente. Sotto una tamerice, un cane giallo mi guarda senza muoversi. Sullo sfondo, l’Araz, l’acqua verde in movimento, montagne rosse, e l’Ilandag grigio-blu. Aria soffocante, luce accecante, calore. Non ancora il terribile caldo del deserto, quello verrà più tardi, ma in quel momento sembrava essere il calore più caldo che avrei potuto sopportare.

Il superiore esce dal cubo di cemento, tira indietro il recinto di filo spinato, e viene verso di noi. Una smorfia stanca sul suo volto giovane, i suoi occhi mi guardano di traverso. Un bel ragazzo biondo, annoiato nel suo posto di guardia. Ascolta la richiesta, si stringe nelle spalle, e tira fuori una penna dalla tasca. Disegna un passaggio in arabeschi raffinati nel palmo della mano della guida, direttamente sulla pelle. Passiamo il blocco stradale. A poche centinaia di metri, stanno riasfaltando la strada – ecco, deve essere questo l’inquinamento chimico.

Oltre quello, la strada continua tortuosa tra le scogliere, si arrampica, scende per un pendio ripido, con il fiume verde molto al di sotto. Le scogliere sono sterili, viola e arancio, punteggiate da cespugli di colore giallo. La guida rallenta e punta a un mucchio di pietre su una collina.

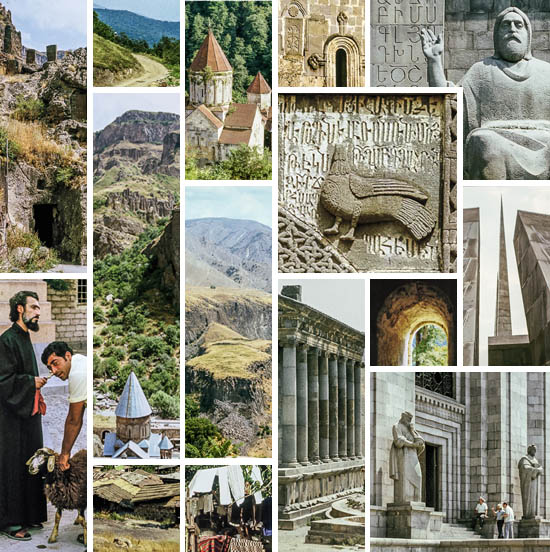

Questi sono i resti di una piccola chiesa, la chiesa dei pastori, Kelisâ-ye Chupân, fondata nel 1518.

Dieci chilometri più avanti, in un luogo che diventa improvvisamente un’oasi, con un miscuglio di alberi in un boschetto, arriviamo a

una delle più belle chiese armene dell’Iran, il monastero fortificato di S. Stepanos. La valle è deserta, nessuno ha vissuto qui per secoli. Una volta l’Armenia si estendeva da qui al lago di Van, Tabriz era il suo ultimo posto verso l’Oriente, e Jolfa una tappa importante sulla Via della Seta, una città di commercianti e artigiani stimati. Durante il Rinascimento Jolfa aveva dei rappresentanti commerciali persino a Amsterdam.

Tuttavia, intrappolata fra i persiani, i russi e i turchi, la regione non poteva rimanere per sempre al di fuori dei conflitti che per secoli tormentavano il Caucaso. E nel 1606, quando

Scià Abbas fondò Isfahan, invitò gli artigiani di Jolfa di stabilirsi lì e di essere i suoi maestri costruttori – e alla fine reinsediò l’intera popolazione di Jolfa a Isfahan. Durante la prima guerra mondiale la regione era sotto il controllo ottomano, e dopo il 1915 i turchi cercavano di cancellare tutte le tracce dela presenza armena. Nessun villaggio ha sopravvissuto, solo poche chiese. Gli

unici resti di Jolfa nell’attuale enclave di Nakhichevan, un

cimitero armeno costituito da quasi diecimila lapidi riccamente scolpiti prima del 17° secolo,

sono stati interamente distrutti nel 2005 dall’esercito dell’Azerbaigian. O meglio, con le parole di Aliyev, presidente dell’Azerbaigian, «non fu distrutto nessun cimitero armeno, poiché non c’erano mai armeni in Nakhichevan.»

Il monasterio di

St. Stepanos fu probabilmente fondato prima del 7° secolo (la tradizione lo fa risalire all’Apostolo Bartolomeo). Occupa una superficie di circa 70 × 50 m, circondata da alte mure fortificate e torri circolari o semicircolari. Ha due cortili interni, uno al di fuori della chiesa, l’altro all’interno dell’edificio del monastero. Il campanile fu costruito vicino alla parete sud della chiesa. La chiesa recentemente restaurata ha una pianta a coce con tre absidi e un esterno riccamente scolpito, che mostra varie influenze, tra cui quella dell’arte selgiuchide, il cui rilancio era una delle caratteristiche del Rinascimento armeno durante il periodo safavide nel 17° secolo.

Il luogo non era del tutto abbandonato, tutte le porte erano aperte, i custodi erano sorridenti e loquaci, i pochissimi turisti curiosi e attenti. Solo iraniani. O forse armeni. Sì, il custode era troppo orgoglioso delle competenze degli artigiani armeni a non essere uno dei loro discendenti.

Hovhannavank (vedi anche qui e qui)

Hovhannavank (vedi anche qui e qui)

Yerevan, Memoriale del Genocidio

Yerevan, Memoriale del Genocidio Mappa dei monasteri armeni con testo armeno e inglese

Mappa dei monasteri armeni con testo armeno e inglese