Ero davvero stupito di quanto grandi bugiardi queste persone erano. Non c’è favola che non avrebbero inventato per glorificare la loro patria. Proprio ieri un armeno corpulento ha cercato di convincermi che la chiesa cristiana di Maras a Shusha aveva cinque mila anni.

Shusha è la città delle meraviglie. Fu costruita nelle montagne, ad un’altezza di cinque mila metri, nell’abbraccio di foreste fiumi. Qui, armeni e musulmani vivono in pace fianco a fianco. Per secoli era un ponte tra i paesi del Caucaso, Persia e Turchia. La gente del posto preferisce, con esagerazione amabilmente infantile, di chiamare «palazzi» le loro piccole capanne di argilla. Non si annoiano mai di sedere davanti alla loro porte, fumando la pipa, e raccontando uno all’altro di nuovo e nuovo quante volte i generali di Karabakh hanno salvato l’impero russo e lo zar stesso, e che terribile destino li avrebbe colpiti, se avessero confidato a chiunque altro la propria protezione.»

Kurban Said: Ali e Nino, 1938. (Il romanzo azero, scritto

nell’esilio a Parigi, parla della Shusha prima del 1914)

nell’esilio a Parigi, parla della Shusha prima del 1914)

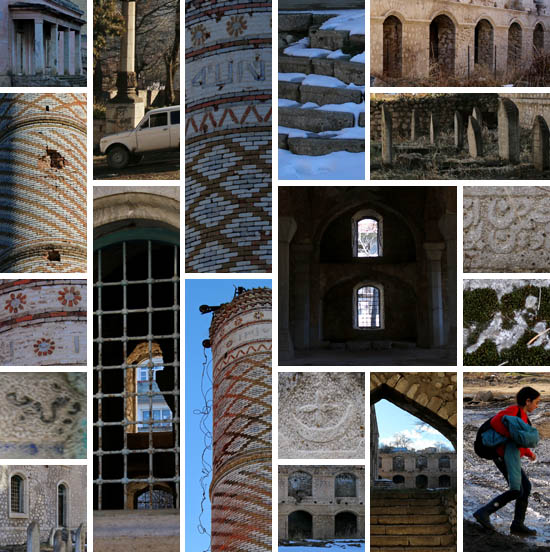

Arriviamo nel tardo pomeriggio nella città di Shusha, in azero Şuşa, in armeno Shushi. Le capanne di argilla sono da tempo scomparse, e blocchi sovietici occupano i loro luoghi. Tra i palazzi, le case a due piani costruite in pietra scolpita nei secoli 18º e 19º, molti stanno ancora nella città vecchia. Ciò che hanno in comune è che stanno, completamente o in parte, senza tetto, e bruciate.

Salendo sulle strade ripide, capiamo perché Shusha era la chiave di Stepanakert nella guerra di Karabakh, perché l’artiglieria azera persisteva qui anche nel febbraio 1992, quando l’esercito armeno aveva già marciato nella vicina Khojaly, tagliandoli dal loro aeroporto e massacrando la popolazione azera della città, perché il quartiere generale armeno a Stepanakert si è intrapreso ad assediare e occupare la città di montagna a costo di una massiccia perdita di sangue, e perché la distruzione del 8-9 maggio, il Giorno della Vittoria, ha portato anche a loro la vittoria su Karabakh. Guardiamo giù dai resti della mura della città. Seicentro metri sotto di noi, a pochi chilometri di distanza, si trova la capitale di Karabakh, la quale, dal 10 gennaio in poi, è stata bombardata per quattro mesi dall’artiglieria azera, distruggendo quasi tutte le case e uccidendo circa duemila abitanti civili.

La ragione principale per la distruzione di Shusha non è stato tanto il breve assedio, ma piuttosto i civili armeni che, seguendo l’esercito, hanno saccheggiato e bruciato gli appartamenti della popolazione azera che aveva abbandonato la città. Ma questo non era la prima distruzione di Shusha in questo secolo. Dopo la prima guerra mondiale, durante il conflitto territoriale dei brevemente indipendenti stati armeno e azero, alla fine del marzo 1920, l’esercito dell’Azerbaigian e gli abitanti azeri di Shusha per quattro giorni hanno massacrato la popolazione armena della città e rovinato il quartiere armeno. Delle diciassette chiese decantate da Kurban Said, solo due sono rimaste, le quali, per mancanza di fedeli, hanno sopravvisuto il sistema sovietico essendo trasformate in magazzini. Dei 45 mila abitanti d’anteguerra sono rimasti cinque mila. Tanto che Osip Mandeľstam poteva scrivere queste righe ancora nel 1931, durante il suo viaggio caucasico:

| …Так, в Нагорном Карабахе, В хищном городе Шуше Я изведал эти страхи, Соприродные душе. Сорок тысяч мертвых окон Там видны со всех сторон И труда бездушный кокон На горах похоронен. | ...E in Nagorno-Karabagh, nella città destrutta di Shusha, ho visto cose che erano altrettanto terribile all’anima. Quaranta mila finestre morte sbadigliano dappertutto e il bozzolo vuoto del lavoro come cimitero giace sul monte |

Oggi la situazione è invertita. La cattedrale armena fu restaurata, così come diverse case attorno ad essa. Qui vivono i quattro mila abitanti della città – che prima del 1992 ne aveva quindici mila –, soprattutto armeni fuggiti dall’Azerbaigian. Oggi è il quartiere azero che è morto.

Arrivando nell’ex piazza del mercato si sente come se avessimo lasciato la città. L’asfalto finisce, e stiamo inciampando nel fango, tra le profonde pozze di neve che si scioglie. Le finestre dei blocchi sovietici sbadigliano nere e vuote. Alla casa della cultura sovietica è rimasta solo la facciata, con il timpano in stile «barrocco stalinista». Alla fine della piazza ci sta ancora la

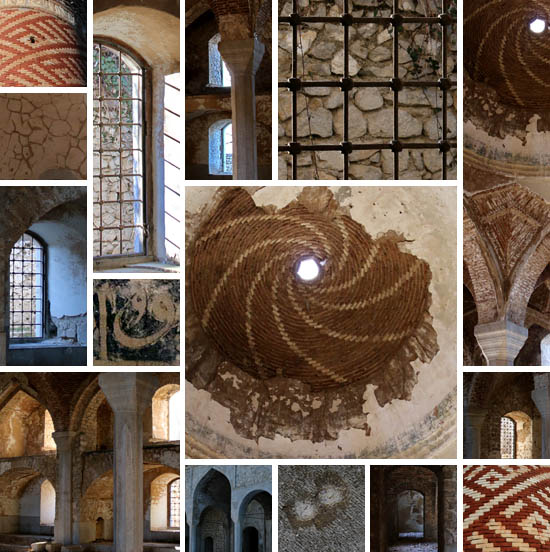

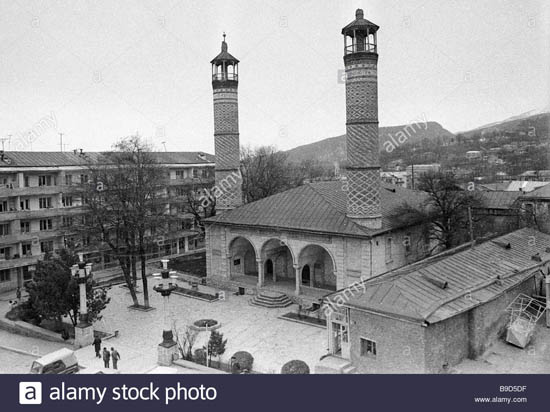

Moschea superiore, costruita nel 1787. La lapide nera di fronte ad essa annuncia che sta sotto la protezione dello Stato. Infatti, il piccolo cimitero azero nel suo giardino non è stato devastato, in contrasto al cimitero di Julfa. Ma la protezione dello Stato non protegge contro il tempo, che sta lentamente consumando il rivestito a mosaico dei minareti, e gli archi e facciate di mattone della moschea. Su fotografie del 2007, i minareti hanno ancora il tetto. Oggi vediamo solo una strana struttura nel loro luogo, la quale probabilmente serviva per abbassare i tetti quando erano a rischio di caduta di propria iniziativa.

Moschea superiore, costruita nel 1787. La lapide nera di fronte ad essa annuncia che sta sotto la protezione dello Stato. Infatti, il piccolo cimitero azero nel suo giardino non è stato devastato, in contrasto al cimitero di Julfa. Ma la protezione dello Stato non protegge contro il tempo, che sta lentamente consumando il rivestito a mosaico dei minareti, e gli archi e facciate di mattone della moschea. Su fotografie del 2007, i minareti hanno ancora il tetto. Oggi vediamo solo una strana struttura nel loro luogo, la quale probabilmente serviva per abbassare i tetti quando erano a rischio di caduta di propria iniziativa.

Sotto la piazza del mercato, dietro l’ex casa della cultura, si trova la

Moschea inferiore, costruita nel 1874, oggi in condizioni simili. Bambini giocano nel cortile. Quando intravedono di noi, si rivolgono a noi con piena fiducia, mostrandoci l’armeria che hanno raccolto da sotto le rovine vicine. «Azeri. Sono stati lasciati qui dagli azeri.» «E loro dove sono andati?» «Sono tornati in Azerbaigian.» «E voi siete venuti da lì?» «No. Noi siamo di Shushi. Non siamo bezhentsy, rifugiati, noi!»

Moschea inferiore, costruita nel 1874, oggi in condizioni simili. Bambini giocano nel cortile. Quando intravedono di noi, si rivolgono a noi con piena fiducia, mostrandoci l’armeria che hanno raccolto da sotto le rovine vicine. «Azeri. Sono stati lasciati qui dagli azeri.» «E loro dove sono andati?» «Sono tornati in Azerbaigian.» «E voi siete venuti da lì?» «No. Noi siamo di Shushi. Non siamo bezhentsy, rifugiati, noi!»Ci mostrano le scale segrete ai minareti, e sopra le cupole. Gli archi dell’edificio sono ancora intatti visti dal basso, ma dall’alto si può vedere che tra le cupole senza tetto già ci crescono alberelli, che con il tempo sbadiranno le volte in mattoni.

I nostri compagni ci seguono, vogliono farci vedere tutto. «Queste erano case persiane.» «Non azere?» «No, no. Gli azeri abitavano lì. Qui vivevano i persiani.» «E che cosa è successo a loro?» «Sono andati via anche loro.» «E qui c’era la prigione», puntano alla cantina in rovina della casa della cultura. Non chiediamo chi era detenuto da chi lì.

Mentre torniamo sulla strada principale, controlliamo, seguendo il consiglio di Mustafa Agha, se qualcuno sta lavorando. Siamo lieti di vedere che c’è qualche lavoro in corso sotto quasi ogni portone, si imballaggia l’asino, si taglia la carne, si cucisce e si fa pentole, e un fotografo sta catturando nel suo studio, com’era quando a Shusha armeni e musulmani vivevano in pace fianco a fianco.

«Oh Khan», ha detto Mustafa Agha. «I tuoi antenati hanno intrapreso guerre, ma tu sedevi nella Casa della Sapienza, e sei un uomo educato. Avrai dunque sentito delle arti. I persiani sono fieri di Saʿadi, Hafez e Firdausi, i russi di Pushkin, e nell’Occidente lontano c’era un poeta chiamato Goethe, che ha scritto un poesia sul diavolo.»

«Anche tutti questi poeti sono da Karabakh?» gli ho chiesto.

«No, mio signore nobile, ma i nostri poeti sono migliori, anche se non sono disposti a chiudere le loro parole nella prigione di lettere morte. Essi sono troppo orgogliosi a scrivere le loro poesie. Invece, le cantano.»

Qubanin ag almasi (Mele bianche di Quba), nel modus del mugham Bayati Shiraz, cantato da Miralan Miralanov. Dall’album Canzoni d’amore di Azerbaigian. Karabakh, e in particolare Şuşa erano considerati il centro della tradizionale musica del mugham azero.

Nessun commento:

Posta un commento