In ben poco tempo, lo strumento divenne parte di me, della mia identità. Il suo uso mi ha cambiato profondamente durante tutto il percorso della mia ricerca. La macchina fotografica costringe l’occhio, la mia persona a rileggere, attraverso l’obiettivo della camera, il senso dei luoghi e delle persone. Ogni inquadratura e la conseguente foto, non sono frutto di scatti occasionali, improvvisati. Al contrario, ho voluto dare una visione del campo di ricerca che non fosse solamente uno «spazio» al di fuori di me, che non fossero «persone» lontane da me, ma che vi fosse un dialogo intimo, continuo, dove l’estetica fosse unita alla pratica, attraverso un attimo unico ed irripetibile

«Ciò che la fotografia riproduce all’infinito ha avuto luogo solo una volta: essa ripete meccanicamente ciò che non potrà mai ripetersi esistenzialmente. Essa è il Particolare assoluto, la Contingenza suprema, spenta e come ottusa, il Tale (la tale foto, e non la Foto), in breve, la Tyche, l’Occasione, l’Incontro, il Reale, nella sua espressione infaticabile» (R. Barthes, La camera chiara 1)

La versatilità dello strumento, la sua praticità, mi hanno permesso di leggere e rileggere costantemente l’ambiente e l’umanità intorno. Mi accorsi dopo poco tempo, che ogni fotografia, pur rappresentando il medesimo spazio, seguivano non solamente le esigenze della ricerca in quel momento e della «volontà» di rappresentare, in aggiunta a quella di descrivere, ma che, considerandola ormai una parte di me, essa agiva secondo l’umore e la mia idea. Interessante fu anche il dare la possibilità agli informatori di scattare fotografie loro stessi. Questo mi permise di non avere una visione univoca e unilaterale della realtà, ma di ottenere così anche «sguardi dal di dentro», con foto ancor più personali.

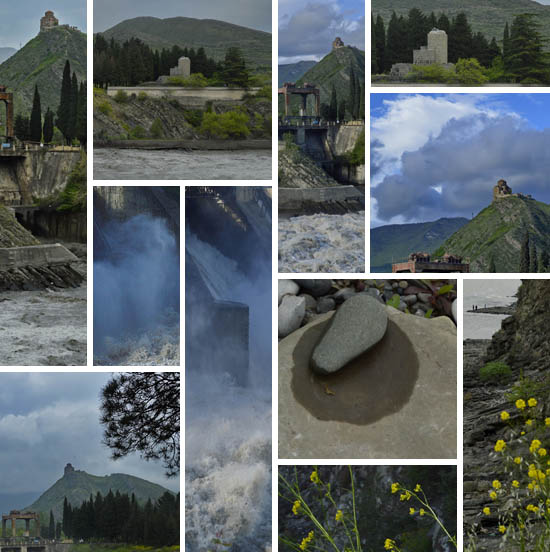

Uscii di corsa dal mio appartamento e decisi di attraversare la lunga strada che taglia in due Zahesi e che permette di raggiungere il monastero di Jvari. Mi sentii entusiasta di avere quello strumento tra le mani. Mi sentii entusiasta perché finalmente avrei potuto raccontare (anche a me stesso), quella realtà.

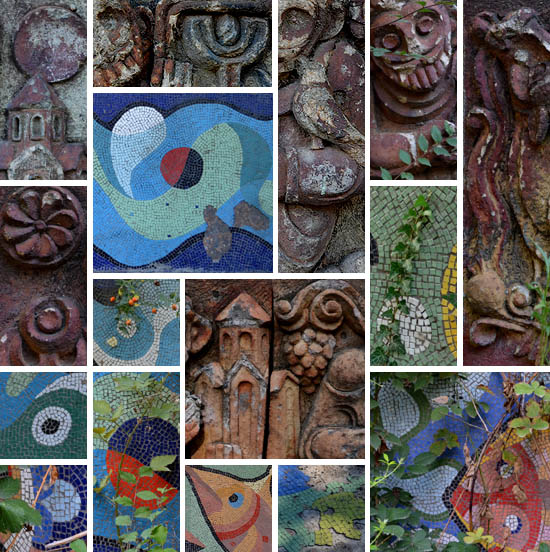

Uscii di corsa dal mio appartamento e decisi di attraversare la lunga strada che taglia in due Zahesi e che permette di raggiungere il monastero di Jvari. Mi sentii entusiasta di avere quello strumento tra le mani. Mi sentii entusiasta perché finalmente avrei potuto raccontare (anche a me stesso), quella realtà. Mi inoltrai in una zona del quartiere a me nuova. Alcune donne conversano animatamente tra loro. Il nero degli abiti le disegna sulle pareti grige del palazzo. Chiedo loro dove porti la strada. Guardano la macchina fotografica. Una di loro indica distrattamente una direzione. Proseguo ugualmente. La realtà non è mai come vorremmo (o quasi). Dopo alcuni passi noto per caso un piccolo edificio, parzialmente coperto dalla vegetazione. Sulle pareti lisce e grige, si animano figure di danzatori e suonatori, arrestati solo dalla immobilità della stessa materia di cui non sono fatti i sogni. è il mio soggetto. Dopo aver fotografato alcuni palazzi, finalmente un soggetto su cui testare il nuovo strumento. Non fu facile. Mi accorsi di non essere sensibile. Persi così fiducia, e dopo alcuni scatti (scarsi), abbandonai mestamente il tentativo.

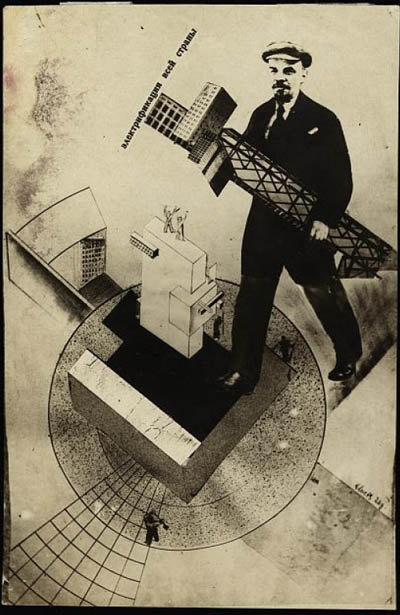

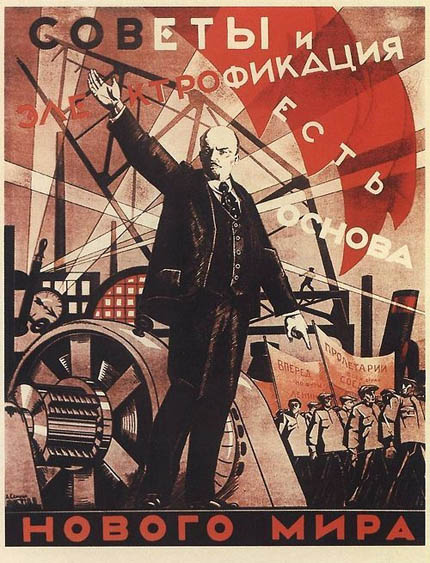

Tuttavia, la giornata di sole prometteva bene e decisi di insistere. Pensai meno al nuovo «giocattolo» e più invece a guardarmi attorno, alla ricerca, come se Robert Capa fosse tornato a Tbilisi, di qualche soggetto interessante. Attorno la vegetazione. Qualche edificio in cemento semi distrutto e nulla più. Incrociai sulla strada alcuni ragazzi. Ridevano, tra loro o di me. Non chiesi loro nulla. Avrei scoperto da solo il mio soggetto. Dopo aver girovagato lungo le strade sterrate, notai per caso una enorme macchia blu tra la vegetazione. L’avevo trovato. Aveva tutta l’aria di essere una fontana o uno spazio gioco per bambini. Non lo seppi mai. Pesci, onde, alghe. I minuscoli tasselli che compongono e componevano il mosaico, erano stati posti con molta cura da qualche operaio o artista incaricato da Brezhev in persona o più semplicemente da un solerte funzionario locale, per ravvivare l’ambiente. Il mare a Zahesi. Kitano a Zahesi.

Kelaptari: Sacekvao. Dall’album Georgian Dancing Melodies (2012)