Il fiume Qudiyal, che è solo una sottile striscia nel mezzo di un gran alveo di fiume vuoto

a Xinaliq, in cima al Caucaso, diventa molto più ampio cinquanta chilometri piu in basso, arrivando a Quba.

È qui che il primo ponte serio conduce sopra di esso. Due leoni d’oro troneggiano sulle due barriere del ponte, indicando che sul lato opposto si arriva a un insediamento speciale. Questo è Qırmızı Qəsəbə, precedentemente noto come Krasnaja Sloboda, cioè Cittadina Rossa, il più grande insediamento degli ebrei di montagna di Azerbaigian.

Ho incontrato gli ebrei di montagna la prima volta sette anni fa, in un caffè del bazar di Tabriz, dove stavo ascoltando la conversazione dei camerieri. La lingua era particolarmente familiare, qualche idioma iranico, ma non persiano, e nemmeno kurdo. «In che lingua parlate?» ho chiesto. «

Be Juhuri, in ebreo», hanno risposto. «Ma dai», ho detto, «conosco due lingue ebraiche, ma nessuno di esse suona come questa». «Bene, allora questa è la terza. Noi, ebrei di montagna parliamo in questa lingua.» E mi hanno raccontato che migliaia di loro vivono tra le montagne dell’«altro» Azerbaigian del nord, e molti di più a nord di esso, in Daghestan.

Scuola nel quartiere ebraico di Quba, anni 1920

Scuola nel quartiere ebraico di Quba, anni 1920

Gli antenati degli ebrei di montagna furono deportati dagli assiri dopo la conquista del Regno di Samaria (ca. 740 aC), e «stabiliti nelle città dei medi» (2Re 17:3-6), le quali presto furono occupate dagli persiani. Quando nel 539 aC il re persiano, Ciro il Grande diede permesso agli ebrei di tornare a casa dalla «cattività babilonese», questo si applicò solo agli ebrei deportati nel 604 aC dai babilonesi da Gerusalemme. Coloro che erano stati deportati centoquaranta anni prima, erano già integrati nell’impero, e avevano anche cambiato la loro lingua originale per il locale dialetto persiano. Essi diventarono le Dieci Tribù Perdute, le quali i ricercatori dei secoli successivi immaginarono di trovare nei luoghi più esorbitanti del globo, dal plateau tibetano fino all’America del Sud. In realtà furono stabiliti dai governanti persiani a luoghi dove c’era bisogno di buoni commercianti, tra cui nel Caucaso al confine settentrionale dell’impero, insieme con i soldati persiani i cui discendenti

vivono oggi a Lahigi. Gli ebrei di montagna parlano una versione dello stesso persiano arcaico, il tat, arricchito di molti ebraisimi, che loro chiamano

giuhuri, ebraico.

Gli ebrei di montagna vivono tuttora in diversi villaggi sparsi nelle montagne del Caucaso settentrionale, e contano circa cinquanta mila persone. La loro comunità più forte era la cosiddetta «Valle ebraica» a sud di Derbent, dove fra 1630 e 1800 avevano uno stato ebraico semi-indipendente. Questa comunità fu distrutta durante le guerre russo-persiane dai khanati locali alleati alle due grandi potenze. I profughi chiesero aiuto a

Fath Ali Khan, il governatore persiano di Quba. Il Khan li stabilì accanto a Quba, sull’altra sponda del fiume, e li provvide di un numero di privilegi, in modo che la

shtetl di cinque mila abitanti è rimasta puramente ebraica fino a oggi.

Arriviamo al villaggio al tramonto. Camminiamo lungo la strada principale che tuttora porta il nome di Fath Ali Khan. La strada è affiancata da case tradizionali con balconi in legno a sbalzo, le quali, come un segno di prosperità, sono sempre di più sostituite da palazzi di marmo con motivi tradizionali ebraici in stucco. Gente anziana si siede davanti alle case, alla nostra vista smettono di parlare, tutti gli occhi si fissano su di noi. Invece dell’usuale

salam azero li salutiamo con

shalom. Sorridono e lo ricambiano. Ci sediamo in una casa da tè, indugiamo lungo sopra la nostra tazza di tè, speriamo che uno degli uomini giocando carta e domino ai tavoli vicini comincerà a parlare con noi. Ma i locali sono apparentemente più riservati che gli azeri.

La prossima giornata torniamo alla luce del giorno. Prima visitiamo il centro, che tuttora ha sei grandi sinagoghe, fra cui tre funzionano. In epoca sovietica erano piuttosto trascurate, ma non si sa se il presente restauro e ampliamento non ha causato più danni. I vicoli che si scendono verso il fiume sono definiti dalle numerose stelle a sei punte sui tetti di lamiera, le recinzioni e i graffiti. E dalla moschea del venerdì torreggiante dall’altra parte musulmana del fiume, che può essere vista da tutta la

shtetl. La cittadina ora sembra deserta, solo poche persone si affrettano dietro le loro faccende. Ci ricambiano il saluto con un cenno amichevole, ma non si fermano a chiederci da dove veniamo.

Da un lato della Grande Sinagoga c’è il monumento alla Grande Guerra Patriotica, e dall’altro un negozio di barbiere che è anche una casa da tè. Ha la clientela anche venerdì mattina, anziani che giocano a domino a due tavoli. Li chiediamo chi ci potrebbe far entrare nella sinagoga. Chiamano per telefono il presidente della comunità, che non può venire ora, ma ci dice che siamo benvenuti alla preghiera ogni mattina e sera alle sette e trenta.

Il fatto più singolare di questa

shtetl è che funziona. Chiunque ha visto le case deserte delle

shtetl galiziane e le strade ebraiche dei villaggi dell’Europa dell’Est, le sinagoghe chiuse o

i loro posti vuoti, e le ha risuscitate nell’immaginazione popolandole con i personaggi di Sholem Aleichem, può vedere qui come quel mondo sembrerebbe oggi, se i suoi abitanti non fossero stati scomparsi. Il mondo ebraico tradizionale della Shtetl Rossa si modernizza solo gradualmente. Il centro della città si è rinnovato, ma ci si è costruita anche

una

mikve nuova, una macelleria kasher, e una casa comunità chiamata «La Casa della Felicità», e le facciate dei palazzi lussuosi costruiti nel luogo delle vecchie case di legno sono ancora decorate con i motivi dell’iconografia tradizionale ebraica.

Pulizia di venerdì mattina

Pulizia di venerdì mattina

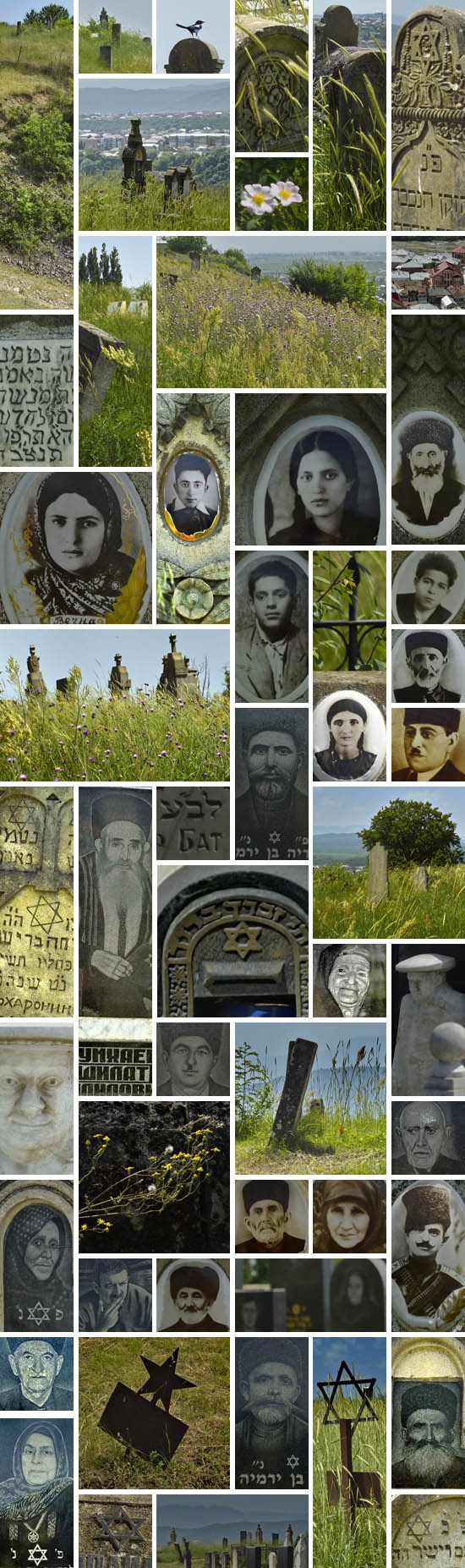

Alla finr della cittadina una strada sterrata si piega verso il cimitero. Come nella maggior parte delle

shtetl, i morti hanno la vista migliore. Dalla collina si può vedere l’intera

shtetl, la città musulmana dall’altra parte, così come la cresta lontana del Caucaso, e la montagna confine con la Russia, la Şahdağ. La maggioranza delle tombe dagli anni 1960 hanno fotografie: volti e costumi tipicamente caucasici, la maggior parte di loro potrebbe passare per azero o georgiano, se non fossero accompagnati da iscrizioni in ebraico e dagli strani nomi persiani scritti in cirillico.

Scendendo dal cimitero sentiamo musica di nozze da una delle case. I padroni stanno davanti alla casa, gentilmente ci invitano a prendere parte alla festa, «entrate solo per dieci minuti». Oltre juhuri e russo, la terza lingua è ebraica, parlata dai parenti in visita di ritorno da Israele. Non molti si emigrarono definitivamente: benché un grande numero dei locali vivono lì, la migrazione è bidirezionale. «Non siete ancora stati alla sinagoga? Venite in ogni modo alle sette e mezzo di sera.» Di sera saremo già

alla cima del mondo, ma non c’è problema. Sarà molto meglio realizzare quest’esplorazione durante la nostra tour di agosto, in illustre compagnia ebraica.

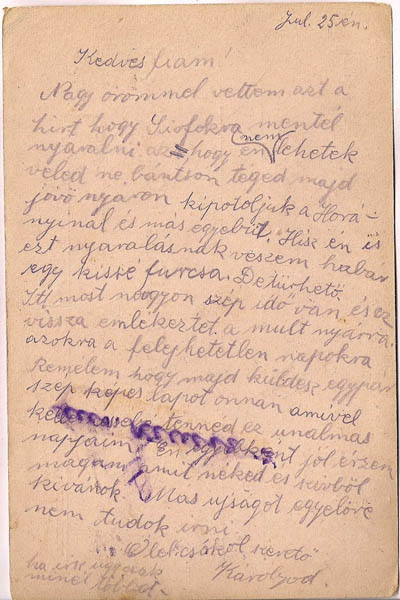

Vacanze a Siófok, al lago Balaton, Ungheria, nel 1917. Foto di László Péchy da Fortepan. Non si direbbe che ci sia una grande guerra a pochi centimetri di distanza sulla mappa.

Vacanze a Siófok, al lago Balaton, Ungheria, nel 1917. Foto di László Péchy da Fortepan. Non si direbbe che ci sia una grande guerra a pochi centimetri di distanza sulla mappa.

Cartolina successiva: 2 agosto 1915

Cartolina successiva: 2 agosto 1915